北京航空航天大学经济管理学院谭小芬教授与浙江工商大学金融学院助理教授虞梦微、中央财经大学金融学院博士生王欣康在《国际金融研究》2023年第4期发表论文《跨境资本流动的新特征、新风险及其政策建议》。

内容摘要:2008年金融危机对全球的经济金融格局产生了深刻影响,危机后全球跨境资本流动的规模、结构、参与主体和行为特征都出现了结构性变化,呈现跨境银行信贷流入下降、债券类证券投资流入上升、非银行业金融部门重要性上升等新特征。以上新特征带来了新的风险和挑战,各国尤其是新兴经济体面临债券类证券投资流入占比上升引起的金融不稳定性增加、非银行业金融部门崛起带来的金融脆弱性上升、外币债券规模上升带来的货币错配风险。跨境资本流动是输入性金融风险的重要传导渠道,在当前复杂严峻的国际环境下,厘清跨境资本流动在全球以及中国出现的新特征和新风险,对输入性金融风险的防范和化解具有重要现实意义。

关键词:跨境资本流动 金融开放 金融风险 美国货币政策 资本流动管理

引 言

自布雷顿森林体系解体以来,金融自由化和资本账户自由化成为主流趋势,但跨境资本自由流动是否有利于改善各国福祉尚未达成共识。一方面,跨境资本自由流动使得东道国能够以较低成本融入海外资金,从而缓解本国的融资约束,提高金融市场效率。另一方面,跨境资本大量频繁的流动也可能造成经济扭曲和金融风险的积聚,限制各国政策调控空间,增加宏观调控难度。自20世纪80年代到2008年金融危机爆发之前,以国际货币基金组织(IMF)为首的国际经济学界鼓励新兴经济体开放资本账户、取消跨境资本流动管理。然而,自危机爆发后,IMF认为,资本流动管理应该成为新兴经济体应对跨境资本流动异常波动的工具箱。此外,Rey(2013)提出,全球金融周期将“三元悖论”转为“二元悖论”,政策将仅在独立的货币政策和资本账户开放之间选择,而汇率制度变得无关紧要。也就是说,只要跨境资本自由流动,无论一国采用何种汇率制度,都无法拥有独立的货币政策。在全球金融周期背景下,IMF关于资本流动管理观点的重要转变,以及Rey(2013)“二元悖论”的提出,都进一步凸显了新兴经济体管理跨境资本流动的重要性和必要性。

2008年金融危机是重要的分水岭,在货币环境、监管政策等诸多因素的影响下,危机后金融市场发生了一系列深刻的结构性变化。危机后包括美国、英国和欧盟在内的主要发达经济体对原有的金融监管理念和规则进行了改革,确立了新的全球金融监管体系。在此背景下,银行业经历了一轮明显的“去杠杆”过程,而资产管理行业受到的影响则较小。此外,危机后主要发达经济体实施持续的扩张性货币政策,将利率压到极低水平,促使国际资金在全球范围内追逐收益,全球资产管理业务呈现扩张态势。根据金融稳定理事会(FSB)统计,全球银行业资产占金融业总资产比例由2008年的46.46%降至2020年的38.27%。而以资产管理公司为代表的非银行业金融部门的发展却十分强劲,其规模于2012年超过了银行业,占金融业总资产比例由2008年的40.14%攀升至2020年的44.24%,金融的中介功能从银行业逐渐转向非银行业金融部门。

全球金融市场的结构性变化也反映在跨境资本流动中,危机后跨境资本流动的规模、结构、参与主体和行为特征都出现了新的结构性变化。跨境资本流动的新特征包括全球跨境资本流动整体规模下降、跨境银行信贷占比下降、证券投资流动占比上升、非银行业金融部门在全球资本流动中的地位上升等。以上新特征带来了新的风险,特别是对于新兴经济体而言。2008年金融危机后,新兴经济体意识到跨境银行等金融中介机构在全球风险的传导中起了至关重要的作用。自此,许多新兴经济体开始发展直接融资,证券投资流入规模逐渐超过其他投资流入(主要是跨境银行信贷流入),在跨境资本流入中占据较高比例,尤其是债券类证券投资逐渐成为驱动资本流入新兴市场的主要因素。金融危机后的一个显著特征是,新兴经济体的非金融企业发行了大量债券,包括以本币计价的债券和以外币计价的债券,而债券流动比跨境银行信贷流动对全球风险偏好和金融状况更敏感(Bacchetta et al.,2023)。因此,新兴经济体致力于从间接融资转为直接融资,可能只是将风险进行了转移,以资产管理机构为主体的证券投资流动占比上升会给新兴经济体带来新的金融不稳定性和金融脆弱性。

党的十九大报告指出,要主动参与和推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。在此战略布局下,近年来中国资本市场对外开放力度不断加大,相继推出了一系列的举措以降低外资准入门槛、扩大外资投资范围、打消外资对于资金进来容易出去难的顾虑,显著提升了中国资本市场在国际上的认可度,促进了境外资本的流入。党的二十大报告继续指出,要推进高水平对外开放,实行更加积极主动的开放战略,形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。同时党的二十大报告强调要以经济安全为基础,强化经济、金融等多方面的安全保障体系建设。进一步扩大资本市场开放,一方面有利于优化中国融资结构,促进资本市场更好地服务实体经济。另一方面,当今世界正经历百年未有之大变局,新冠肺炎疫情全球大流行,保护主义、单边主义上升,世界经济持续低迷,在当前复杂严峻和充满不确定性的国际环境下,坚持对外开放也对中国的风险防控和应对能力提出了更高的要求。

在此背景下,研判跨境资本流动的新特征和新趋势,防范和化解由此带来的新风险,对于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的理论和现实意义。为此,本文梳理了2008年金融危机后全球范围内跨境资本流动呈现的新特征及其可能带来的新风险,在此基础上,讨论了中国跨境资本流动和全球范围内跨境资本流动存在的共性和特性,最后立足中国提出了相应的政策建议。

一、跨境资本流动的新特征

(一)特征一:全球跨境资本流动总体规模下降,新兴市场比重上升

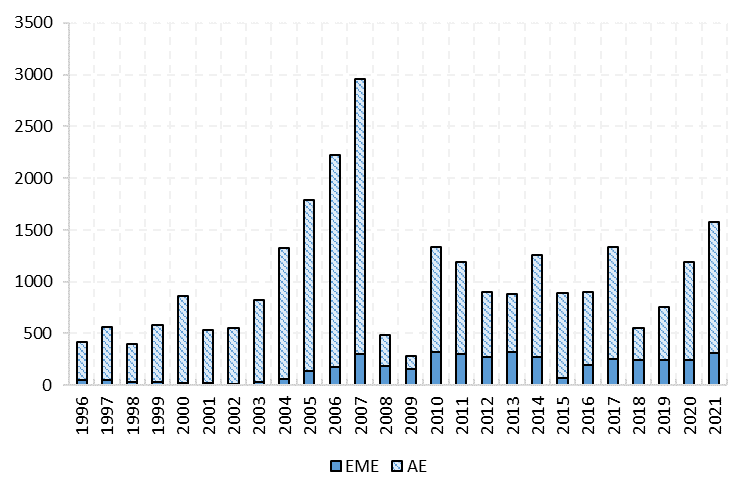

2008年金融危机后,全球跨境资本流动总体规模较危机前大幅下降,这一趋势主要受发达经济体拖累,流入新兴经济体的跨境资本总体比较平稳(见图1)[①]。危机后,新兴市场在全球资本流动中的比重上升明显,危机前(1996年-2007年)新兴市场的占比大约为6.37%,而危机后(2010年-2021年)这一数值大幅上升到25.26%。跨境资本更青睐新兴市场背后的原因在于,首先,美国、欧元区等主要发达经济体的中央银行资产负债表空前扩张,将利率降到极低的水平,进而降低了安全资产的收益率,使得银行和资产管理公司等金融机构通过加杠杆和增加风险承担偏好,在全球范围内寻求更高的收益。新兴经济体的资产由于收益率相对较高,从而受到了国际投资者的青睐。其次,主要新兴经济体经历了一轮“资本管制放松”周期,同时新兴经济体开始重视发展和培育本国的资本市场,因此,许多跨境资本在危机后选择流入新兴经济体。此外,中国对于新兴市场比重的上升也做出了巨大的贡献,由于中国经济体量的增加以及对外开放水平的不断推进,中国吸引了大量的跨境资本流入,据本文统计,危机后流入新兴市场的跨境资本有1/3都流入了中国。此外,值得关注的是,虽然全球跨境资本流动总体规模在危机后明显下降,但自新冠肺炎疫情在全球蔓延后,由于各国政府的救市政策,全球流动性的充裕导致2020和2021年全球资本流动规模快速上升,并在2021年创下了自2008年以来的新高。

图1 资本流动的动态演变趋势:按区域划分

注:图中AE表示发达经济体的资本总流入,EME表示包括中国在内的新兴经济体资本总流入。样本中包括60个经济体(30个新兴经济体,30个发达经济体)。单位:十亿美元。

数据来源:国际货币基金组织的国际收支平衡表数据库(IMF-BOP)和作者自行计算。

(二)特征二:跨境银行信贷大幅萎缩,证券投资流动占比上升

图2按跨境资本流动的类型呈现了资本流动的动态演变趋势,可以发现全球金融市场的结构性变化也反映在跨境资本流动中。对于发达经济体而言,危机后最显著的变化是跨境银行信贷流动的数额较危机前明显下降,其在资本流动中的比重由危机前的35.01%下降到危机后的25.13%(图2左图)。跨境银行信贷大幅收缩背后的原因在于,以商业银行为代表的传统金融机构,在后金融危机时期面临更加严格的杠杆率约束和资本缓冲要求。在此背景下,发达经济体的银行业经历了一轮明显的“去杠杆”过程(尤其是欧元区),开始逐步缩减其跨境贷款头寸。受此影响,危机后,跨境银行信贷流入在新兴经济体中的比重也在大幅下降,从危机前的28.40%下降到14.79%[②](图2右图)。与此相对应,危机后,以资产管理公司等非银行业金融机构为主体的证券投资流入在跨境资本流动中的重要性在凸显,不过证券组合投资类型在发达经济体和新兴经济体有所分化。对于发达经济体而言,危机后股票类证券投资流入占比上升明显(8%左右)。而从流入新兴市场的证券投资组合细分项来看,相比于股票资产,国际资金更加青睐债券资产,2010-2021年,新兴市场证券投资流入对于股票与债券的配置比例平均为1:5左右,而这一数值在危机前为1:1.4。流入发达经济体的跨境资本更倾向于流入股市,可能是因为发达经济体的债券收益率较低,而股市回报较高,而流入新兴经济体的跨境资本更倾向于债市则是因为新兴市场发行的债券收益率普遍较高。

图2 资本流动的动态演变趋势:按资本流动类型划分

注:图中债券表示债券类证券投资流入;股票表示股票类证券投资流入;FDI表示外商直接投资流入;其他投资主要反映跨境银行信贷流入。样本经济体和图1一致。单位:十亿美元。

数据来源:IMF-BOP和作者自行计算。

(三)特征三:非银行业金融部门在全球资本流动中的地位上升

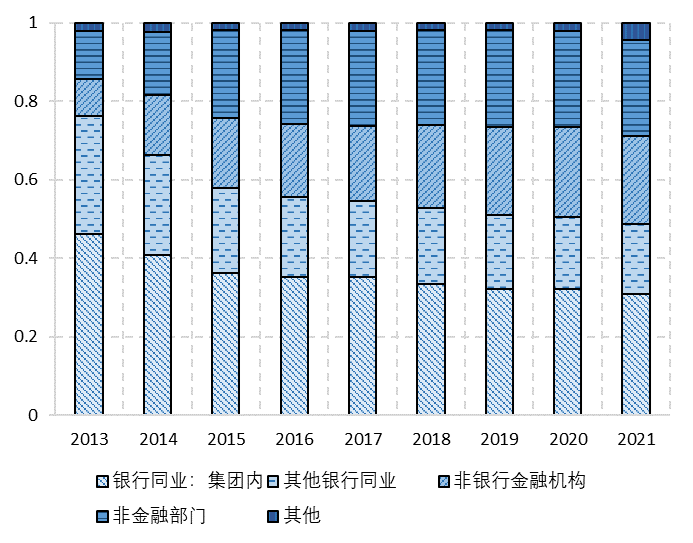

2008年后的新监管体系对于资产管理行业的约束较小,在此背景下,全球资产管理业务呈现扩张态势,而这种全球金融市场的结构性变化也反映在跨境资本流动的结构性变化中。非银行业金融部门在全球资本流动中的地位上升,除了体现在证券投资流动在全球跨境资本流动中份额的上升,还体现在以下几个方面。第一,非银行业金融部门作为证券投资流动最主要的资金供给者,近年来其在证券投资流动中的占比仍在逐渐上升。2013-2020年,主要经济体的非银行业金融部门在证券投资流动中的份额由76.82%升至80.11%(刘连舸,2022)。第二,从跨境银行信贷的交易对手来看,对非银行业金融机构的跨境债权规模在快速上升,由2013年的2万亿美元升至2021年的7.86万亿美元,增长了近3倍,在所有跨境银行信贷中的份额由9.33%增长到22.57%;银行间的同业跨境债权份额则大幅下降,同期从76.32%下降到48.72%(见图3)。第三,由资产管理公司(非银的重要组成部分)管理的跨境投资基金发展十分迅速,尤其是流入新兴市场的跨境基金。由于新兴经济体的资产流动性较低或者投资准入门槛较高,境外投资者往往不愿意或不能够直接持有这些资产,因此,通过购买资产管理公司旗下的跨境投资基金日益成为国际资本流入新兴市场的重要渠道。根据IMF的估计,金融危机后,投资基金为新兴市场和前沿市场贡献了至少75%的资本流入(Pascual et al.,2021)。根据新兴市场投资组合基金研究数据库(EPFR)统计,2010-2020年,投资于新兴市场的跨境股票基金的资产管理规模增加了1倍多;同期,跨境债券基金则增长了4倍多。

图3 跨境银行信贷的交易对手:按交易对手部门划分

注:其他指未按部门分配的部分。

数据来源:国际清算银行的国别银行业数据库(BIS-LBS)和作者自行计算。

(四)特征四:FDI低迷

自2015年后,FDI在全球范围内呈现出整体下滑的趋势(主要受发达经济体的影响)。这可能是出于以下几个方面的原因。首先,2015年之后全球政治格局发生深刻变化,相继发生了英国“脱欧”、中美贸易摩擦升级、新冠肺炎疫情暴发和俄乌冲突等事件,经济政治不确定性加剧导致企业的海外投资和并购意愿低迷。其次,跨国公司价值链的数字化、智能化以及在线市场的广泛使用导致跨国企业将更多的资产集中于母国,海外投资呈现更强的轻资产特征。最后,新冠疫情对FDI的影响也不容忽视,根据IMF-BOP数据统计,2020年全球FDI总额同比下降了20%以上,这一方面是因为封锁措施使已有的投资项目进展放缓,另一方面,全球经济深度衰退的前景也正促使跨国公司重新评估新项目。

二、跨境资本流动的新风险

上述新特征表明,2008年金融危机后,新兴市场在全球跨境资本流动中份额上升,特别是中国吸引了大量的跨境资本流入。而历史经验表明,流入新兴经济体的跨境资本往往容易大进大出,叠加新兴经济体本身的脆弱性更高,资本流动的大幅波动会对新兴市场形成巨大的冲击(张明和肖立晟,2014)。有鉴于此,本部分内容将重点分析跨境资本流动新特征可能给新兴经济体带来的新风险。

传统上,跨境资本流动可以通过资产价格渠道、汇率的金融渠道、风险承担渠道等多种渠道,放大外部冲击对实体经济的影响。具体而言,资产价格渠道中,跨境资本大量流入会造成本国资产价格上涨(彭红枫和祝小全,2019;张礼卿等,2023),推升抵押品价值和借款人净值,进而缓解企业的融资约束,促进企业部门投资的上升。汇率的金融渠道中,资本大量流入会导致资本接收国本币升值(Bruno and Shin,2015b),而本币升值会改善存在货币错配的债务人的资产负债表,降低债务人的融资约束,从而导致借款人的信贷需求和投资意愿上升。风险承担渠道中,跨境资本的大量流入会增加银行的可贷资金,提升银行的风险承担意愿,进而导致信贷供给上升(Bruno and Shin,2015a)。跨境资本流动会通过以上渠道和国内金融体系形成正反馈循环,成为金融加速器的一部分,造成一国信贷的过度繁荣和资产泡沫。而一旦全球金融状况出现逆转(比如美联储加息、美元升值),金融失衡风险将会加速暴露,资本的大幅外流导致汇率贬值、资产价格泡沫破裂、金融和企业部门剧烈去杠杆,最终导致产出大幅下滑,严重时甚至可能触发经济危机。

在证券投资流动占比上升、跨境投资基金重要性上升的新趋势下,以上传导机制可能会被进一步放大。已有研究表明,证券投资流动对发达经济体货币政策等全球因素的反应较为敏感(Koepke,2019),跨境投资基金中对全球因素敏感的基金类型份额也在上升,在此背景下,外部冲击可能会比过去更快地传导到新兴经济体,增加新兴经济体的金融不稳定性和实体经济的波动。

(一)债券投资流动占比上升可能加剧新兴市场的金融不稳定性

2008年金融危机以来,新兴市场跨境资本流动的一个突出特征是债券类证券投资流动占比上升,而债券投资流动相当不稳定,易受全球因素的影响,因此容易造成资本流动的大进大出,导致新兴市场的金融不稳定性上升。Koepke(2019)对40多篇研究新兴市场跨境资本流动驱动因素的文献进行总结后发现,证券投资流动是最容易受全球因素影响的资本流动类别,其中债券投资流动又比股票投资流动对全球因素更为敏感。Brandão-Marques et al.(2015)研究发现债券基金比股票基金对全球因素更为敏感,动量效应也更明显。此外,谭小芬和虞梦微(2021)发现危机后债券类证券投资流入对全球金融周期的敏感性在进一步增加。因此,债券投资流动占比上升可能导致新兴市场资本流动对全球因素更为敏感。而如果一国的跨境资本流动受全球因素的影响过大,那么该国就很可能频繁地经历与国内基本面无关的资本流入激增和资本流入骤停。已有研究表明,资本流入骤停会严重损害和威胁宏观经济金融稳定,带来巨大的福利成本(Mendoza,2010),而资本涌入则会助长过度的信贷扩张和资产泡沫,并为未来的危机爆发埋下种子(Gourinchas and Obstfeld,2012;Schularick and Taylor,2012)。本文根Forbes & Warnack(2021)的数据统计后发现,金融危机后,在其他类别的资本流动大规模涌入的平均次数均有所下降的背景下,债券投资流动发生资本涌入的次数却更为频繁(图4左图)。此外,新兴经济体发生资本流入骤停的平均次数在危机后有小幅上升,这主要是受债券投资流动和跨境银行信贷流动发生资本流入骤停次数上升的影响(图4右图)。

图4 金融危机前后新兴经济体发生极端资本流动情况对比

注:图中资本涌入次数指所有新兴经济体在每一季度发生资本涌入次数的加总,然后分别在危机前后取平均数。资本流入骤停次数计算方法类似。

数据来源:Forbes网站数据,https://mitmgmtfaculty.mit.edu/kjforbes/research/和作者自行计算。

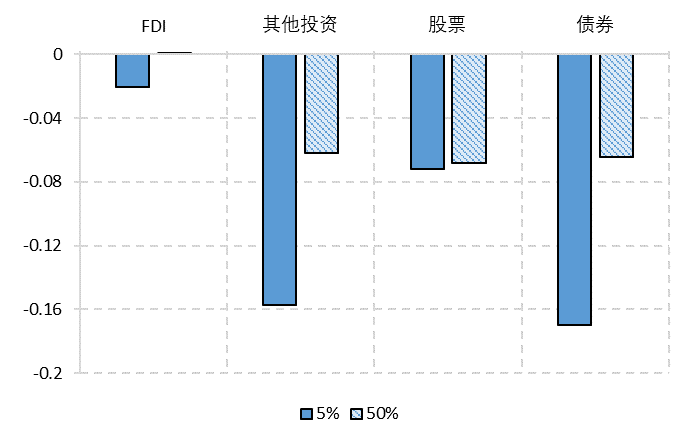

图5呈现了各类资本流动在尾部风险下对全球金融冲击的敏感度。本文使用在险资本流动(CFaR)刻画尾部风险,CFaR一般定义为资本流动分布的5%或更低,表示极端事件冲击下的资本外流情况。从图7可以发现,FDI的尾部风险最低,其次是股票类证券投资流入。债权型资本流入的尾部风险都比较高,其中债券类证券投资流入的尾部风险比跨境银行信贷流入还略高一些。从资本流动的中位数来看,FDI依然是风险最低的,两类证券投资流入和跨境银行信贷流入对全球金融冲击的敏感度相差无几。

图5 各类资本流动的尾部风险

注:全球金融冲击用MAR全球因子作为代理变量,MAR全球因子上升表示全球金融状况的恶化。各类资本流动的都经过Z-score处理,因此系数大小可比,系数负值越大,表示在全球金融周期冲击下,资本外流越明显。

数据来源:IMF-BOP、Miranda-Agrippino网站数据,https://silvia-mirandaagrippino.squarespace.com/code-data/和个人计算。

(二)非银金融中介崛起带来新的金融脆弱性

2008年金融危机以来,跨境资本流动的另一个突出特征是非银行业金融部门的作用在增强。有别于商业银行,非银行业机构受到的监管较少,他们的行为不那么透明,普遍存在资产端和负债端流动性错配的风险,融资来源对价格也更为敏感[③],且不容易获得中央银行的支持,因而他们的行为往往比银行更顺周期。

非银行业金融机构的脆弱性多反映为资产管理机构的风险,资产管理机构可能会带来以下风险。首先,全球资产管理行业由少数大型企业主导,使得新兴经济体金融业的集中度和风险大幅上升。根据EPFR的数据统计,截至2020年,前五大资产管理机构占新兴市场跨境股票类基金市场份额的35.2%;占新兴市场跨境债券类基金市场份额超过25%。新兴市场的债券类资本流入和股票类资本流入都高度依赖少数几个资产管理机构,会加剧“共同债权人传染机制”[④]。其次,由于资产管理公司内部存在信息溢出和相互学习效应,同一公司旗下相同类型的基金(基金家族)倾向于采用相似的投资策略(Brown & Wu, 2016)。因此,在面临外部冲击时,这些基金会集中抛售,从而发生踩踏行为,进一步加剧经济的波动。根据EPFR数据的统计,流入新兴市场的属于前五大资产管理公司的跨境股票基金资本流动的相关系数为0.34,属于前五大资产管理公司的跨境债券基金资本流动的相关系数更高,达0.53。最后,部分资产管理机构的杠杆率水平较高,尤其是对冲基金,且资产管理机构的一些加杠杆行为并不反映在公司资产负债表中,使其加杠杆行为更具隐蔽性,这是资产管理机构脆弱性的另一重要来源。

资产管理机构旗下的跨境投资基金还会通过基准指数驱动渠道、动量交易渠道等渠道传递冲击,使得市场的“羊群效应”明显提升,不同市场间的风险传染性进一步增强。此外, 许多类型的投资基金面临流动性错配的问题,比如开放式共同基金在市场承压、缺乏流动性的情况下,也允许最终投资者每日赎回基金份额。赎回通常会以公允价值兑现,而资产出售导致的流动性折价则由剩下的投资者承担,这种机制使得先发优势非常明显,即当某一投资者预期其他投资者将大规模赎回的时候,他会希望自己是首批赎回者,以防承担流动性折价(Aramonte et al.,2021)。在市场动荡时期,一旦这种预期自我实现,可能导致全面的挤兑。而有别于商业银行,投资基金一般不能获得公共部门的支持(如中央银行的流动性便利和存款保险制度),因此基金经理往往会被迫廉价抛售持有的基础资产以应对投资者大规模赎回基金份额带来的流动性压力,抛售的外部性又会进一步加剧资产价格的下跌幅度,从而放大冲击对金融市场造成的负面影响(Pascual et al.,2021)。2008年金融危机后,随着越来越多的资产管理公司持有流动性相对较差的新兴市场企业债券,这种流动性错配带来的风险在进一步攀升。比如新冠肺炎疫情期间,由于企业债共同基金的基础资产流动性极差,为可能出现的投资者长期、大规模赎回增加足够的缓冲余地,许多基金经理过度抛售资产以增加现金持有量,导致出现“现金囤积”现象,这进一步加剧了流动性的中断,使得基础资产价格的波动率大幅上升(Aramonte et al.,2021)。

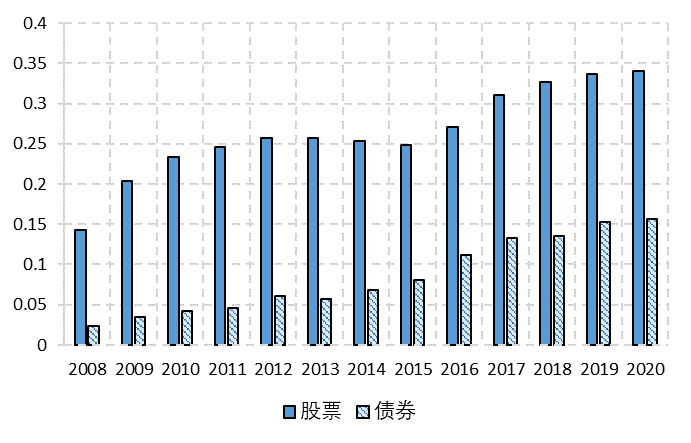

在所有的国际投资基金中,基准指数驱动型基金尤其值得引起新兴经济体的关注。据Raddatz et al.(2017)估计,大约有70%的国际投资基金配置直接或间接地跟踪国际基准指数,即使是主动管理型基金中也有很大一部分基金直接或间接跟踪国际基准指数。近年来,随着新兴经济体对外开放力度的加大,许多新兴经济体逐渐被纳入主流的国际基准指数(如MSCI指数)。危机后,此类基金在流入新兴市场的跨境股票基金和债券基金中的份额都呈现上升趋势(见图6)。基准指数驱动型基金的作用越来越大,这对新兴市场既有好处,也有风险。一方面,被纳入国际基准指数可以使新兴经济体有机会获得更多的外部融资。另一方面,基准指数驱动型基金倾向于将指数中的国家视为一个整体,对单一国家经济基本面的关注度较低,但是对全球因素具有较高的敏感度。这是因为基准指数驱动型基金的投资决策是在国家层面而非个国层面制定的,这类基金通常会整批买进和售出国际基准指数中的国家的资产,因此,这类基金更重视影响投资收益的系统性(共同)因素,例如美国货币政策冲击、地缘政治冲击和其他全球推动因素。特别是在危机时期,高度雷同的交易模式会导致投资者的集中抛售,进一步加剧指数中国家金融市场的联动和风险传染。IMF指出,在新兴市场最近的两次重大资本流动逆转期间,和其他类型的基金相比,基准指数驱动型基金的黏性最低,出现了大幅的外流。此外,由基准指数驱动的跨境资本流动在新兴经济体之间高度相关,2010-2018年,流入新兴经济体的证券投资资本流动的平均相关性为0.27,而其中由基准指数驱动的证券投资流入的相关性则高达0.74(IMF,2019)。Arslanalp et al.(2019)也发现,被纳入到摩根大通全球新兴市场政府债券指数中的新兴经济体的债券资本流动的同步性明显高于不在该指数中的国家。随着越来越多的国际投资基金更被动地跟踪国际基准指数来削减成本、提高透明度、评估和约束基金经理,基准指数驱动型基金在跨境资本流动中的份额还会进一步上升,由此带来的风险不容忽视。

图6 流入新兴市场的跨境投资基金中基准指数驱动型基金占比

注:图中的基准指数驱动型基金指跟踪国际基准指数的被动型基金。图中未考虑跟踪国际基准指数的主动型基金,是因为主动型基金的基金经理可以受其他因素的影响相机抉择是否偏离国际基准指数。然而主动型基金中也有相当一部分基金密切地跟踪国际基准指数。因此,图中的数据实际上是基准指数驱动型基金占比的下限。

数据来源:EPFR和作者自行计算。

基准指数驱动型基金除了可能会增加一国跨境资本流动对全球因素的风险敞口,增加国家间资产价格的联动性,还可能产生其他的基准效应。例如,2009年明晟公司(MSCI)将以色列从新兴经济体行列调整到发达经济体行列,相应地,将以色列从MSCI新兴市场指数调到MSCI世界指数,这一调整导致以色列在指数调整生效当月(2010年5月)面临20亿美元的股票基金资本外流(Raddatz et al.,2016)。这一违反直觉的现象背后原因在于,指数的调整使得以色列成为大池里的小鱼,具体而言,以色列在MSCI新兴市场指数中的权重从3.17%下降到0%,而在MSCI世界指数中的权重仅从0%上升到0.37%,但是跟踪这两个指数的基金的规模却相差无几。此外,如果被移除或添加的国家拥有较大的权重,这种调整还可能对指数中的其他国家产生明显的溢出效应。另外一个例子是,2013年6月明晟公司将卡塔尔和阿拉伯联合酋长国从MSCI前沿市场指数升级到MSCI新兴市场指数,由于这两个国家在MSCI前沿市场指数中占有非常大的权重,接近40%,这种调整造成基准指数驱动型基金大规模重新配置资产组合,导致MSCI前沿市场指数中的其他国家在指数调整生效后面临了大量的资本涌入。

国际基准指数甚至可能成为一种金融制裁工具。俄罗斯和乌克兰冲突爆发后,以美国与欧盟、德国、法国、英国、意大利、加拿大等为首的发达经济体实施了对俄罗斯的一系列金融制裁,这些国家决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外,以此来限制俄罗斯对外贸易结算;此外,明晟公司把MSCI俄罗斯指数从新兴市场指数中剔除并重新分类为独立指数,富时罗素把俄罗斯从所有富时罗素股票指数中剔除,这将导致大量的基准指数驱动型基金进行资产组合再平衡,大规模被动撤离俄罗斯市场,对俄罗斯金融市场造成严重打击。

和基准指数驱动型基金密切相关的一类基金是跨境交易所交易基金(ETF)。ETF这类基金因其具有费率低、流动性高、简单透明等特点,近年来增长迅速。Converse et al.(2020)研究发现跨境ETF会放大资本接收国对全球金融冲击的敏感性。《金融时报》认为,ETF的兴起增加了新兴市场资本流动的波动性、加剧了新兴市场资产在2013年“缩减恐慌”时期被抛售的幅度[⑤]。跨境ETF对全球金融冲击更为敏感的原因可能在于:一方面,由于ETF的投资策略是被动复制特定基准指数的业绩,因而跨境ETF中有高比例的基准指数驱动型投资者;另一方面,由于ETF允许高频交易,会比较吸引追求短期投资策略的投资者,短期投资者对资本接收国的特定因素的重视程度较低,相应地受全球因素的影响则较大。此外,由于ETF具有明显的规模效应,全球范围内ETF所属的资产管理公司高度集中,因此会加剧 “共同债权人传染机制”。

(三)新兴市场货币错配风险出现新的表现形式

货币错配一直是新兴经济体面临的风险。这是因为新兴经济体本国货币波动风险较大,因此以外币计价融资,尤其是以美元融资,可以显著降低借贷成本。由于美元的国际货币属性以及美国在全球金融市场中的中心地位,美联储的货币政策立场会通过贸易渠道、金融渠道等渠道对外围国家产生显著的溢出效应,这意味着那些外币债务占比更高的新兴经济体更容易受美国货币政策的冲击。

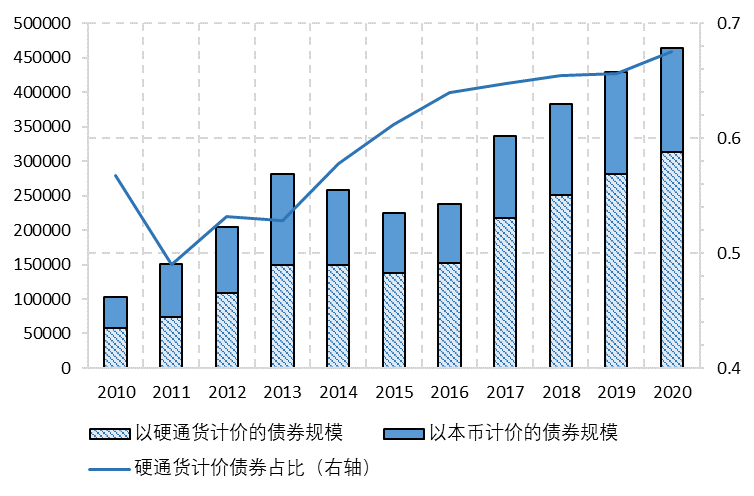

2008年金融危机前,银行信贷是新兴经济体公司的主要融资来源,因此,货币错配主要是指融入过多的以外币计价的银行信贷。然而,在全球跨境资本流动结构从银行信贷转向证券投资背景下,货币错配这种传统的新兴市场风险点也有了新的表现形式。国际投资基金投资新兴市场发行的以外币计价的债券的份额在上升。危机后,全球资产管理公司持有了大量新兴经济体发行的债券,尤其是以硬通货(hard currency)[⑥]计价的债券。在过去五年中,流入新兴市场的债券基金投资以硬通货计价的新兴市场资产大大超过了投资以新兴市场本币计价的资产。根据EPFR数据的统计,危机后,流入新兴市场的跨境债券基金中投资以硬通货计价的债券的占比在不断上升,从2010年的56.72%上升到2020年的67.53%(见图7)。截至2020年,流入新兴市场的跨境债券 基金中配置以硬通货计价的债券是以本币计价的债券的2倍。另一个相关的趋势是,流入新兴市场的跨境股票基金中基金注册地在美国的份额也在上升,基金注册地在美国的跨境基金对于美国国内的货币政策和金融状况应该更为敏感。以上这些趋势都有可能导致新兴市场的跨境资本流动对美国的货币政策冲击更为敏感。特别是自2020年新冠肺炎疫情暴发以来,一些新兴经济体大规模举债,外债占国内生产总值(GDP)的比重大幅度提升。尤其是对于那些原本杠杆率就高企的国家,他们的外债偿付压力加大,一旦遭受资本流入的突然停止和逆转,叠加本币的大幅贬值,很可能导致债务危机的爆发。

图7 新兴市场以硬通货计价的债券占比上升

注:左轴单位:百万美元。

数据来源:EPFR和作者自行计算。

(四)FDI低迷并呈现出“金融化”趋势所带来的风险

从历史经验来看,FDI一直被视为波动最小、最可靠的资金来源,此外,高质量FDI的先进生产技术、管理经验会对新兴经济体企业产生外溢影响,有助于促进新兴经济体劳动生产率以及技术创新水平的提高。FDI的低迷一方面可能会导致资本流动的波动性上升[⑦],另一方面也会削弱FDI对新兴经济体技术转移和产业升级的促进作用。和FDI相关的另一个潜在风险是,FDI投资在全球范围呈现出“金融化”趋势。FDI的“金融化”趋势主要体现为随着跨国公司结构的日益复杂,以及公司内部交易的增加,FDI越来越不反映实际投资或生产技术的扩展(Angulo & Hierro,2017)。部分FDI的设立主要是为了在海外融资,然后把融到的钱通过跨国公司的内部生产网络、内部跨境贷款或者直接在母国银行存款等方式转移回国内。由于这种跨境交易,在过去的十年里,新兴经济体的债务型对外负债占未偿付的对外负债的比例从8%增长到了11%(CGFS,2021)。另一种典型的虚假FDI与税收优化有关,也被称为“幻影FDI”(Phantom FDI)。“幻影FDI”旨在规避税收或监管,尽管其在国际统计中被记录为FDI资金流,但实际上并没有进入资本接收国的实体经济,也没有为资本接收国创造就业岗位或提高生产能力。根据Damgaard et al.(2019)的研究,“幻影FDI”份额几乎占到全球FDI的40%,不过其主要存在于知名的避税天堂[⑧],对于大部分国家的影响有限,对于中国而言,香港地区值得关注,据统计,香港地区存在1.1万亿美元的“幻影FDI”,仅次于卢森堡和荷兰。

三、中国跨境资本流动的新特征与新风险

(一)中国跨境资本流入的整体特征

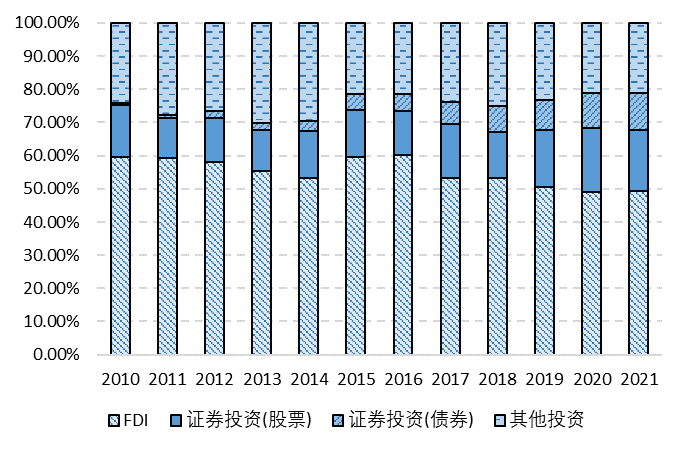

从全球范围来看,跨境资本流动呈现出跨境银行信贷占比下降,证券投资流动占比上升(发达经济体股票类证券投资占比上升明显,新兴经济体债券类证券投资占比上升明显)和FDI总体低迷的特征。流入中国的跨境资本和全球范围内的跨境资本,特别是和新兴经济体存在明显的共性。从中国国际收支平衡表金融账户的负债端来看(即外资净流入),证券投资占比由2010年的16.42%攀升至2021年的29.40%,其中股票类流入占比从15.75%小幅上升到18.22%,债券类流入占比从0.67%大幅上升到11.18%,而同期的FDI流入占比则从59.44%下降到49.43%,跨境银行信贷占比从24.14%下降到21.17%(图8)。FDI比重有所下滑,一方面是因为部分发达国家推行“产业链脱钩”政策,导致流入中国关键领域的直接投资规模下降。另一方面,FDI流入占比下降一定程度上也反映了全球趋势。

证券投资占比上升明显则主要是因为,近年来,中国资本市场对外开放力度不断加大,推出了一系列举措来降低外资准入门槛、扩大外资投资范围[⑨]。此外,中国资本市场在国际上的认可度不断提升。自2018年以来,中国的资本市场不断被主流国际基准指数纳入,A股于2018年被纳入MSCI指数,2019年首次被纳入富时罗素指数和标普道琼斯指数。中国债券市场也相继被全球三大债券基准指数纳入,2019年人民币计价的国债和政策性银行债券被纳入彭博巴克莱全球综合债券指数,2020年中国国债被纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数,2021年中国国债被纳入富时罗素全球政府债券指数。由于有相当高比例的跨境基金直接或间接地跟踪以上国际基准指数,近年来流入中国的跨境基金的资产管理规模增长迅速,推动证券投资项占比快速上升。

图8 中国跨境资本流入的分项特征

数据来源:IMF-BOP。

(二)中国和其它新兴经济体的共性和特性

后金融危机时期,流入和流出中国的跨境资本走势与新兴经济体跨境资本流动的整体走势具有极高的相关性(见图9)。一方面,这是由于中国跨境资本流动规模占新兴经济体跨境资本流动规模比例不断上升带来的“数量效应”,即由于流入和流出中国的跨境资本数量对于新兴经济体的贡献度不断增加,因此中国的情况在一定程度上“代理”了全球新兴经济体的整体状况。另一方面,由于中国对全球经济基本面影响程度的增加以及对全球金融市场的进一步融入,中国的经济金融状况和政策立场已经逐渐成为系统性影响新兴市场资本流动的“推动”因素。

图9 中国与新兴经济体跨境资本流动走势相关性较高

注:新兴经济体样本包含阿根廷、巴西、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾、波兰、俄罗斯、南非、泰国和土耳其;“⚪”为资本流入规模,“×”为资本流出规模;单位为“十亿美元”。

数据来源:IMF-BOP和作者自行计算。

尽管中国和其它新兴经济体的资本流动存在明显共性,但是中国的跨境资本流动也有其特性。全球金融危机以来,流入其它新兴经济体的跨境资本规模趋于放缓,然而,得益于中国经济体量的增加、金融制度的完善以及对外开放水平的不断推进,流入中国的跨境资本规模却持续攀升[⑩]。在2010年至2021年,中国国际收支平衡表金融账户的负债端增幅超过170%,显著高于其它新兴经济体(图10)。特别是新冠疫情暴发后,中国在高效的疫情防控下迅速复工复产,货币和财政政策也保持稳健,在主要发达经济体仍处于低利率的背景下,受中外经济周期和金融周期错位的影响,流入中国的海外资本规模屡创新高,境外机构和个人持有的中国金融资产规模在2020年出现了大幅提升。2020年和2021年流入新兴市场[11]的跨境资本有一半都流入了中国。

图10 中国和其他新兴经济体跨境资本流入趋势对比

注:将2010年值标准化为1。

数据来源:IMF-BOP。

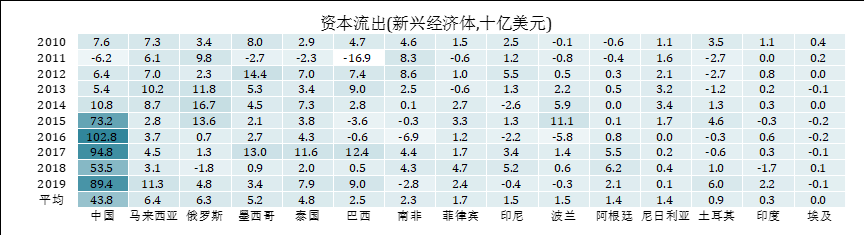

从资本流动的分项来看,证券投资是主要的驱动因素。中国的证券投资流入占新兴经济体证券投资总流入大幅飙升,由2010年的8.2%上升至2018年的71.8%;证券投资流出占比也由2010年的仅有5.1%上升至2018年的37.1%。对于新兴经济体,中国同时成为证券投资最大的流入国和流出国(图11),2010-2019年,中国的平均年流入和流出规模达到740亿美元和438亿美元。尤其是对于资本流出而言,中国的平均年流出规模超过排名第二的新兴经济体马来西亚7倍以上。特别是在2015年以来,随着扩大金融市场开放水平和一系列针对外汇市场和资本管制的改革措施的实施(包括“8∙11汇改”、放宽境外投资等),流入和流出中国的证券投资规模呈现出双向激增的态势。巴西作为拉美地区最大的发展中国家,在相当长的时间内受到跨境资本涌入与逆转的影响。然而,在后金融危机时期,其证券投资流入规模从2010年的716亿美元骤降至2019年的176亿美元,其原因可能是巴西为应对跨境资本涌入对经济金融系统的冲击而采取的一系列严格的资本管制措施,包括对流入巴西股票和债券市场的资金征收金融交易税(Imposto sobre Operações Financeiras,IOF)等(Chamon & Garcia,2016)。

图11 新兴经济体证券投资流动地域分布

数据来源:IMF-BOP和作者自行计算。

(三)证券投资流动占比上升带来的风险

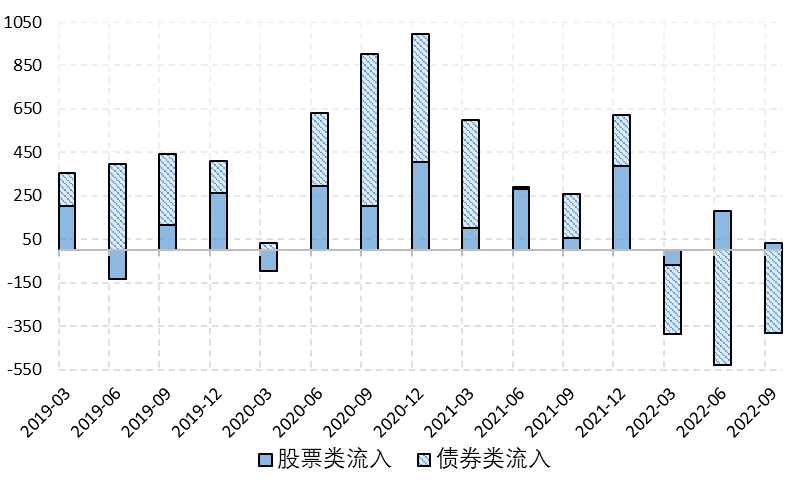

跨境证券投资的持续流入,一方面可以促进中国资本市场的国际化水平和资源配置效率。但另一方面,证券投资流入波动较高,这会导致跨境资本流动的“大进大出”。以新冠肺炎疫情期间中国的证券投资流动为例,疫情初期,由于中国迅速完成新增确诊病例的阶段性“清零”以及率先完成复工复产,中国在2020年面临的证券资本涌入压力激增,股票类和债券类流入均创历史新高,特别是债券类流入(见图12)。2020年第二季度至第四季度,流入中国的证券投资规模分别为631亿美元、904亿美元和994亿美元,2020年第四季度的单季流入更是创近十年新高。这些前期的大额流入蕴藏了后期的逆转风险,由于本土疫情的反复持续、美联储货币政策的“鹰派”转向、以及俄乌冲突的持续发酵加剧了全球地缘政治风险的上升,中国面临的证券投资流入压力在2021骤降。2022年以来(截至第三季度),受美联储激进加息的影响,美元快速走强,创下20年新高。与此同时,由于中国经济面临“需求收缩、供给冲击和预期转弱”的三重压力,货币政策仍然易松难紧。受到中美货币政策立场分化的影响,国内外利差持续收窄甚至出现“倒挂”,导致证券组合投资流入出现明显“逆转”,资本外流压力有所加大,这在债券市场表现得尤其明显。不过这一现象在2023年可能会有所缓解,随着美联储加息放缓,中美利差倒挂缓和,以及后疫情时期中国经济基本面修复预期改善,外资已经出现了增配人民币资产的趋势。

图12 中国跨境证券投资总流入(单位:亿美元)

数据来源:IMF-BOP。

证券投资流动对全球因素非常敏感,因此,证券投资在中国资本流动中占比的上升可能会增加中国金融的不稳定性。例如,当全球金融状况突然恶化时,证券投资的大规模撤离一方面会造成外部冲击的跨境传导,引发资产价格下跌;另一方面,也会造成市场恐慌情绪的传染,加剧资本市场的恐慌性抛售,进一步放大国内金融市场波动,威胁金融稳定。此外,从全球范围来看,引导跨境资本流动的“管道”从银行逐渐转向非银行业机构。在此背景下,通过购买资产管理机构旗下的跨境投资基金也日益成为国际资本流入中国的重要渠道。以跨境债券基金为例,根据EPFR数据库的统计,投资中国的跨境债券基金的资产管理规模从2018年底的85.98亿美元跃升至2019年底的190.48亿美元,同比增长121.54%。投资中国的跨境ETF增长也很快,据IMF统计,自A股被纳入MSCI指数后,专注投资新兴市场区域的跨境股票型ETF大部分都流入了中国(IMF,2019)。由于基准指数驱动型投资者和ETF投资者对全球因素更为敏感(虞梦微等,2023),随着这些投资者占比的上升,外部冲击可能会比过去更快地传导到中国,从而增加中国资本市场的外部风险敞口和波动性。

证券投资流动占比上升还可能导致中国货币政策“以我为主”的空间被压缩。随着中国跨境证券投资实现多渠道、多层次的双向开放,叠加中国的股票和债券陆续被主流国际基准指数纳入,沪深港交易所互联互通机制也正不断优化,国际市场对中国资本市场开放成果的认可度不断提升,也进一步增强了人民币资产的吸引力。近年来,外资购买中国证券增速很快。据中国人民银行统计,截至2022年9月末,境外投资者持有境内人民币债券和股票资产合计6.5万亿元,近10倍于2013年底的规模,其中债券增幅更为明显。随着证券投资流入的不断增加,这可能会影响中国货币政策的独立性。易纲(2021)发现,近年来中美两国国债收益率的相关性有所上升,2010-2015年两者相关系数为0.3,2016年以来相关系数达0.67。而境外投资者应该是美债利率向中债利率传导的重要渠道。2022年11月,中国债券市场出现明显波动的原因之一就是强势美元导致资本大幅外流,人民币积累过多贬值压力,随着人民币汇率贬值预期加大,投资者认为国内利率下调空间将受限,由此引发债券市场的集中抛售。

和债券相关的另一个风险是中资美元债[12]规模迅速增长带来的。从2014年开始,中国已经连续6年成为私人部门外币债务发行量最大的新兴经济体(常殊昱和张明,2020)。作为外币计价债务,中资美元债规模的迅速增长会给发债企业和境内外金融市场增加潜在风险。发债企业持有的本币资产和外币负债的组合导致了货币错配,这在美元升值周期中将会显著加剧公司的脆弱性(Bruno & Shin,2018)。一个典型的例子是,2015 年“ 8·11 ”汇改后,人民币的贬值预期导致境内企业大规模偿还外币债务,造成短期资本的大规模外流,进一步加剧了当时的人民币贬值预期,对国内金融市场稳定造成了显著的负向冲击。

(四)资本流动异常波动发生频繁,组合投资和跨境银行信贷流入蕴含的风险较大

前英国央行行长Carney(2019)曾指出,新兴市场经济体经历资本涌入后发生金融危机的可能性至少是正常时期的三倍。按Forbes & Warnack(2021)的方法测算后发现[13],危机后,流入中国的FDI发生资本涌入的持续期最长,累计达14个季度,但其发生资本流入骤停的累计持续期却是最短的(4个季度),这表明FDI确实是一种较为安全的融资方式。证券投资的波动最大,大进大出较为频繁,其发生资本涌入的持续期累计为10个季度,发生资本流入骤停的持续期也较长,累计为7个季度。同样比较值得关注的是跨境银行信贷这个类别的资本流动,尽管其发生资本涌入时间最短,为4个季度,但是其发生资本流入骤停的累计持续期却是几类资本流动中最长的,达9个季度。

四、政策建议

中国应继续坚定不移推动金融市场高水平双向开放,但与此同时在资本账户开放进程中应秉持审慎渐进的原则,把握好收益和风险的平衡。尽管开放型经济体会面临跨境资本流动、金融市场和汇率波动上升,以及货币政策自主权降低等方面的风险,但是纵观过去半个世纪以来全球金融一体化的演变,可以发现金融开放是一个不可阻挡的长期趋势。此外,在金融全球化背景下,即使不存在直接的贸易和金融联系,全球金融状况也可以通过风险溢价等渠道进行传导,金融市场的跨境和跨市场联动已不可避免。

此外,根据Cerutti & Obstfeld(2018)的跨国比较分析显示,中国进一步融入全球金融市场体系的空间还很大,特别是在国际债券市场。尽管近年来外国投资者在中国股市和债市的参与度有所上升,但与国际水平相比仍处于较低水平。此外,得益于外资在中国资本市场的参与度比较低,目前中国的证券投资流入对全球金融周期的敏感度低于其他新兴经济体。因此,尽管进一步融入国际资本市场将增加中国在全球金融周期中的风险敞口,但鉴于目前中国的现状来看,对外开放带来的总体风险应该可控,特别是在一个明确的资本流动管理框架下,货币政策自主权方面的成本不会很大。不过仍应关注到,从趋势上来看,境外投资者对中国资本市场的影响正日趋增强,不容忽视。因此,为降低跨境资本流动新特征带来的新风险,中国可以从以下几个方面进行应对。

第一,完善跨境资本流动风险预警系统,建立资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。首先,应进一步完善宏观审慎政策框架,提高宏观审慎政策的逆周期调节能力,平滑跨境资本流动的顺周期特征,避免国际资本的大进大出。针对金融机构的宏观审慎政策需要配合资本管制一起实施,因为金融机构可以通过跨境银行贷款和其他形式的外部融资来规避国内的宏观审慎政策监管。其次,应加强对跨境资本流动的微观监管,运用大数据、人工智能与机器学习等技术,强化对跨境资本流动规模、动机、投资者结构和流向的跟踪监测。重点监测短期资本容易涌入的行业,防止因跨境资本涌入引发资产泡沫和杠杆率飙升。同时强化对企业层面跨境资本流动规模和流向的跟踪监测,将能够反映灰色渠道和非法跨境资本流动规模指标纳入监测体系,以全面、真实掌握跨境资本流动情况(陈卫东和王有鑫,2017)。此外,在全球风险和不确定性高企的阶段,特别关注对外部环境变化高度敏感的投资者。

第二,加强对跨境非银行业金融机构的监管。加大对非银行业金融机构交易对手的风险识别与排查,关注国际资产管理机构的投资行为特征,需要防范尾部风险下的资产管理机构集中抛售带来的流动性风险和关联性风险。此外,需要警惕国际资产管理行业的市场份额集中度情况,近年来随着被动投资产品带来的规模效应,资金有进一步加速流向头部资管机构的趋势,这会导致大型资管机构对跨境资本流动的影响加大,加剧“共同债权人传染机制”。

第三,在中国资本市场不断被越来越多主流国际基准指数纳入的背景下,尤其需要关注基准指数驱动型基金。由于基准指数驱动型投资者倾向于将指数中的国家视为一个整体,批量买进或售出标的资产,这一交易模式也会造成指数中的国家的资产价格出现联动。因此,政策制定者和投资者不仅仅需要关注全球因素,比如发达国家的货币政策外溢风险,也需要关注中国所在的国际基准指数中其他国家的金融风险,防止这些国家的金融风险通过基准指数驱动型投资者进行传染和外溢。

第四,减少外债,限制货币错配。尽管中国的货币错配风险总体较低,不过近年来中资美元债规模上升速度较快。为此,中国可以完善金融市场建设,发展有效的外汇风险对冲工具,引导企业管理外币债务的汇率风险。其次,完善中国企业部门全口径外债的统计数据,真正掌握企业部门外币债务的规模、币种、期限、风险对冲的总体特征和行业分布特点,从而制定出有针对性的调控政策化解货币错配风险(常殊昱和张明,2020)。最后,使用外汇方面的宏观审慎政策工具在繁荣时期限制非金融企业发行过多的外币计价债券(Ahnert et al.,2021)。

第五,增强人民币汇率弹性、完善汇率形成机制。富有弹性的汇率制度可以更好地吸收外部冲击,提升货币政策的独立性。不过,并不是汇率市场化程度越高越好,汇率大幅波动不仅会导致其失去减震器的作用,而且会加剧金融脆弱性的累积,造成对金融稳定和宏观经济的冲击。范小云等(2015)指出,过度的汇率波动会通过经常项目渠道和资产负债表渠道影响宏观经济,削弱货币政策独立性。因此,中国在增强汇率弹性、完善汇率形成机制的同时,当汇率在短期内发生严重超调时也要采取必要的调节措施防止汇率的大幅波动,对冲跨境资本流动的顺周期影响。

第六,完善制度质量,营造法治化、可预期和公平透明的投资环境。由于跨境投资存在天然的信息不对称性,国际投资者通常会避免投资经济政策和制度环境不透明的市场,这种行为在市场动荡时期会变得更加明显,在危机期间,国际资金倾向于抛售政策和制度不透明的国家的资产(Gelos,2011)。因此,中国应该完善制度质量,增加政策和数据的透明度,比如按照国际准则规范信息披露质量。对于债券市场而言,可以加强对债券评级机构管理,根据国际市场规则提升评级机构的权威性,为境外投资者提供公平透明的债券市场投资环境。

第七,积极引进高质量外商直接投资,提升经济发展质量。证券投资流入和跨境银行信贷流入的波动都较大,投资期限较短,对于全球因素变化非常敏感,当市场遭到负面的外部冲击时,此类跨境资本流动容易发生逆转,从而加剧市场波动。而外商直接投资流入则比较稳定,这是因为其投资期限通常较长,且更为关注东道国本国的经济基本面和制度质量等方面的因素,因此,对于全球因素变化敏感度相对较低。此外,高质量的外商直接投资的先进生产技术、管理经验会对国内企业产生外溢影响,有助于促进国内劳动生产率以及技术创新水平的提高。然而,危机后FDI的相对重要性也有所下降。因此中国需要积极改善营商环境,吸引高质量外资,积极促进高质量外资对于京津冀协同发展、长三角一体化以及粤港澳大湾区等重大发展战略的支持,为中国经济高质量发展注入新活力。

[①]本文主要关注非居民端的资本净流入,跨境资本流动领域的文献通常称为“资本总流入”(Gross Inflows),对应国际收支平衡表中金融项目的负债端。本文主要关注非居民端的资本净流入是因为从全球范围来看,非居民资本净流入和居民资本净流出大致呈镜像关系,非居民资本净流入和居民资本净流出包含的信息量类似,某一个国家的非居民资本净流入往往对应另一个国家的居民资本净流出,因此,通过研究非居民的资本净流入就可以看到全球趋势。此外,外资通常更不稳定,从金融稳定的角度来看,研究外资净流入而言更具有政策意义。

[②] 由于新兴经济体2005年之前总体规模都较小,且部分数据存在统计误差(有一些经济体的数据在样本前期存在缺失值),因此,本文将2005年和2006年的平均值作为新兴经济体危机前的代理。

[③] 银行的存款来自于零散储户,相对而言更加稳定。

[④] 共同债权人传染机制指一旦某一国家遭受冲击,导致共同债权人的资产负债表恶化时,共同债权人不仅会在发生危机的债务国撤回资金,还会在业务相关的其他国家采取类似措施,从而导致资本流动在债务国之间的跨境联动。

[⑤]Financial Times, “EMs Are Paying the Price of ETF Liquidity”, February 12, 2014, https://www.ft.com/content/d17ddb0a-9307-11e3-8ea7-00144feab7de.

[⑦] 在融资需求不变的情况下,FDI低迷可能会导致新兴经济体转向波动更高的融资来源,比如组合投资和跨境银行信贷。

[⑧] 卢森堡和荷兰占据了全球“幻影FDI”的近一半。如果把香港特别行政区、英属维尔京群岛、百慕大群岛、新加坡、开曼群岛、瑞士、爱尔兰和毛里求斯也包括在内,这10个经济体占幻影FDI的85%以上。

[⑨] 2019年国家外汇管理局取消了合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度的限制。2020年证监会宣布允许QFII和RQFII参与证券交易所的债券回购;中国人民银行和国家外汇管理局联合宣布取消QFII投资收益在汇出时间和比例上的限制。

[⑩] 除了2015年,“8∙11汇改”导致流入中国的跨境资本有所下降。

[12] 中资美元债指中国籍的公司在国际债券市场上发行的以美元计价的债券。

[13] Forbes & Warnack(2021)公布的资本流动异常数据库中并未包含中国。